生態プロセス研究の見地における衛星生態学創生拠点

生態プロセス研究グループ研究実行計画の概念

小泉 博 ・ 村岡裕由

(2005.4.14)

本稿は、生態プロセス研究者と言う立場で、生態プロセス計測結果を基礎にして高分解能分光反射画像が得られる衛星データを応用するための問題点を考察する。生態プロセス研究における計測は時間的間隔が比較的長く、計測範囲は100 m四方程度が労力的な限界である。その範囲内の植物生理的な活動の結果として起こる生態学的微少変動の特徴を、もう一つの代表的な生態系計測手法である分光反射観測法を使用する衛星データにおいて検知し、そのシグナルを仲介にして離れた地点間の生態プロセス計測結果を繋ぐ、もしくは、時間的な変動の本質を捉えることを目的とする。

尚、本稿は、可視光、ラジオ波、高周波によるアクティブ・リモートセンシング検出(非破壊計測)技術開発、及び、バイオイメージング技術開発に携わる光合成・光化学反応研究グループとの協議を通して纏められている。

また、既に衛星によるリモートセンシング研究者からは、リモートセンシングとはスタンスが異なると言う批判を受けているが、衛星データから1~2 mのPIXEL分解能で光化学反応と、その結果であるバイオマス生産に関する定量的結果を得ようという限定された観点に立って再討議された。この観点は生態プロセス研究としては新しい見方である。

「森林リモートセンシング」(加藤正人編著2004)という進んだ教科書がある。解析方法において本研究の指針を与える優れた先達の書であると考えている。しかし、この教科書の範囲でも本研究がその基礎を置き生態プロセス計測の技術的制約によって直面している「非常に狭い計測領域、100 m四方内における生態計測パラメーターの変動を把握するためのグランド・トゥルース」と言う点については強い意識は感じられない。

本稿は、生態プロセス計測グループの実行計画である。21世紀COE「衛星生態学創生拠点」プログラムは境界領域のコンポジット研究であり、当然、リモートセンシングの見地からのビジョンが存在すると考えられるが、それらについてはリモートセンシング及びモデリンググループから独立して提案される。それらの提案を基に研究計画期間において植物の生理・生態学的研究結果をリモートセンシングの結果に結びつけようと考えている。

本研究は、衛星情報と地上計測情報を結合し、狭小な地域、領域で起こる生態学的な変化を地球レベルの広域な生態学的変化へと統合的に結びつける研究分野の創生を目指す。言い換えると、衛星によるリモートセンシングのイメージデータと環境科学の実体的なインデックスである生態プロセス計測データ、及びそこから得られるパラメーターとの間の精緻な対応を図り、地域的地理情報(GIS)とグローバルなGISの連携を目指す研究分野を開拓する。その結果は、地球の環境を守り、人間の生活環境を保全するために非常に有効に活用されるであろうと期待される。

生態プロセス研究における衛星生態学(衛星生態プロセス研究)は、近代的インフラの整備を基礎として展開される新しい研究分野である。日本における地理的情報の統一も2004年にGPSグローバル座標の制定によって出発した。また、それに対応するように2000年以降の衛星の空間分解能は1 m以下のレベルに達している。それにもまして、分解能を30 mで良しとすれば衛星イメージの多波長多重解析(ハイパースペクトル解析)が出来るレベルに波長分解能も向上して情報量が飛躍的に多くなった。このような衛星計測技術の環境が整備された今、初めて生態プロセス研究と衛星によって得られる地域情報を詳細に対応させ衛星データから得られる情報を生態プロセス研究の発展に供することが可能になったと考えられる。

上記のような、高分解能衛星イメージデータから自分たちのすぐ身近にある生活環境・産業環境で発生する情報を抽出して、環境を健全に守るための方針策定に資する結果を得ることが生態プロセス研究における衛星データの応用の目標である。そのためには、衛星イメージのシグナル変化を地上の生態学的計測結果を基に作られたモデルによって演算することによって具体的に植物の成長量とか生長速度とかの生態プロセス研究における概念を持つ数値に変換する作業が必要である。その過程を発展させて、さらに、環境に密着した地表温度とか、河川の汚染や周年水量変化とかと言う生態学的事実に正確に対応させるための技術的な基礎を確立する。そして、生態学的解析が可能な地域の情報を参照しながら、衛星イメージを通して計測不可能な山岳地や生態学的計測地と計測地との間のような場所(すなわち人が入らない場所)の生態現象を予測し、より有効な環境保全に対する指針が得ようとするものである。

衛星を用いた生態プロセス研究における問題点について以下に説明する。

1)衛星生態プロセス研究は成立するか?

2)どのようなことを創設するか?

3)どのようなアプローチをするか?

4)何を解決するか?

5)上の項目を説明するために具体的にどのような試行をするか?

1)衛星生態プロセス研究は研究分野として成立するか?

本原稿は、衛星生態プロセス研究は研究分野として成立するという方向で纏められている。

実際には、衛星生態プロセス研究が研究分野として成立するか?と言う問いは、急速に性能が向上した衛星センサーに対する私達の期待であり、高度に科学的な環境が整いつつある現代社会への思いである。衛星生態プロセス研究を確立するために問題となる点の半分は、過去のリモートセンシングデータ解析技術で得られる結果を基礎に、植物生理学、生態学、気象学、工学的理論と付き合わせて正確に解釈することである。残りの半分は衛星イメージに具体的に地上生態プロセス計測データを付き合わせることによって定量的(定性的ではない)解析を行うことである。

この中で、衛星生態プロセス研究を研究分野として成立させるための鍵となるのは、より多種類の生態系を対象に、より多くの地上計測データを収集し、衛星イメージデータと対応させ解釈の正確性を検証することにあると考えている。

用語の概念においてリモートセンシング分野の一般的用法と異なると言う批判を受けている。例えば、本稿において画像をイメージとしているのは、後に出てくるが、本研究が目指すように100 m四方の計測領域内のデータを扱うとQuickBirdのパンクロマティック・データで画素は一辺約150 PIXEL、バンドデータで約50 PIXELとなり、とても対象の形状を認識するための画像とは感じられず、単なる数値計算のための最少PIXEL数を持つデジタル・イメージとした方が協力研究者のイメージ解析手法が使いやすいと言う便宜的理由によっているので、柔軟に概念を捉えて読んで頂けることを期待している。

2)どのようなことを創設するか?

衛星イメージデータは、逐次入手できるためにスパンの長い経時的変化、例えば季節的変化などを捉えるためには他の手法にない長所を持っている。そのために、種々の局面において、広域の植生とか、河川の汚れとか、海洋の変化とか、砂漠化、都市化の広がりとかの顕著な現象を捉える手段として、有効であることが証明されてきた。

生態プロセス研究は、地上計測に基づき人間生活環境の変化の原因を探索し、環境の変化の制御を行うための考えを確立することが期待される研究分野である。それに対して、衛星イメージデータから得られる情報は、生態系の生理的、化学的、物理的変化が積算され総合的に現れた結果のモニターとしての性格が強く(非破壊計測であるから常識的に考えて結果の検知しか出来ない)、広域的に現れる環境変化の監視において有効であると言う印象が強い。何故かというと、人間の生活に密着した環境変化である植生変化や地域的気象変化などは、比較的狭域な範囲で起こるからである。そして本質的に人間の生活範囲で起こる狭域的な小さな変化が積み重なり、つながって大きなグローバルな広域変化へと発展するものであると考えられるからである。従って、人間生活が自然環境を保全する上で無視できない程に大きくなった現代社会においては、そのようなグローバルな変化を制御しようとする場合であっても、さまざまな地域的変化がもたらす結果としての生態系の変化の観測を有効的に利用し難い面を持っている。このような衛星の持つ問題の大きな一部分の原因は、従来の衛星イメージの分解能が人間の生活環境を調査する目的では粗すぎたためであろうと考えられる(ランドサットTMで分解能30 mであるから、イメージのシグナルノイズを評価するためには100 PIXELの範囲がどうしても必要であり調査範囲は3 km x 3 km程度が最小となる)。

近年における衛星センサーの分解能の向上とデータ情報精度の著しい向上は、生態プロセス研究における研究環境を従来とは大きく変える結果となった。そこで、高分解能衛星イメージを詳細に調べ、狭小領域、もしくは、地域(生態プロセス研究対象である100 m四方以下の非常に狭い地域)における生態系変化の原因を探索し、それより広い地域で起こる環境の変化を適切に制御するための情報を抽出する科学哲学の確立と技術的開発をすることが、新たな研究分野である衛星生態プロセス研究の目標である。

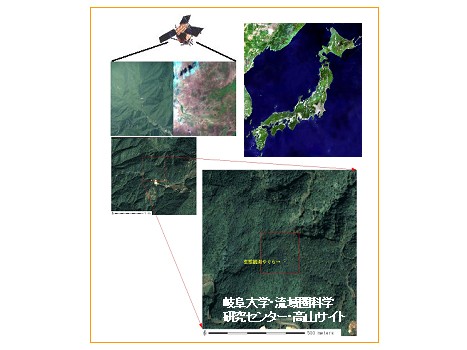

図1 生態系研究のための手法1(リモートセンシング技術)

生態系研究の手法1はリモートセンシングである。

(右上) 日本列島のイメージ:

従来の衛星イメージ。観測範囲の一辺が100 kmから数千kmに及ぶ範囲の広域モニターである。観測範囲の一辺が10~20 kmなら航空機に分がある。

(左上左) 高山サイト周辺の視覚イメージ、(左上右) 植生のイメージ:

近年の高性能衛星IKONOSやQuickBirdでは、観測範囲の一辺が約16 kmのイメージの採取が可能である。

(下) 岐阜大学流域圏科学研究センター・高山サイト周辺のイメージ:

IKONOS及びQuickBirdのイメージは拡大が可能であり、画像分解能は0.6~0.8 mで1/5,000の地図に相当するレベルまで拡大できる。

注)イメージと言う用語についてリモートセンシングでは画像と言うというコメントを頂いているが、本稿はリモートセンシングと言うよりもバイオイメージングの意味が強い生態プロセス計測データから作成されたコントゥアーマップが基礎にある。これは、半定量性があるモノクロマティックなデジタルイメージであり、それに合わせるために衛星画像もイメージという語に置き換えたもので、疑似カラー表示を有効に利用して定性的に、且つ、視覚的に捉えようとするリモートセンシングと異なる研究の方向性から出たものである。イメージは、適宜画像と読み替えて差し支えないと考えている。

3)どのようなアプローチをするか?

衛星イメージデータに対して生態プロセス研究で計測されたパラメーター(バイオマス、LAI、土壌呼吸の分布図など)を対応させる試みを遂行する。当面、森林における植物生態学的計測結果との対応を試みる。衛星データは、LAIやバイオマス生産と密接に関連を持つQuickBirdのバンド1?4の波長領域とNDVIに限定して用いる。

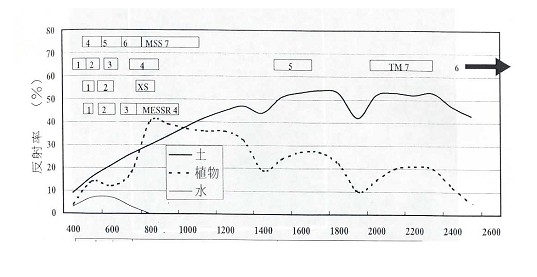

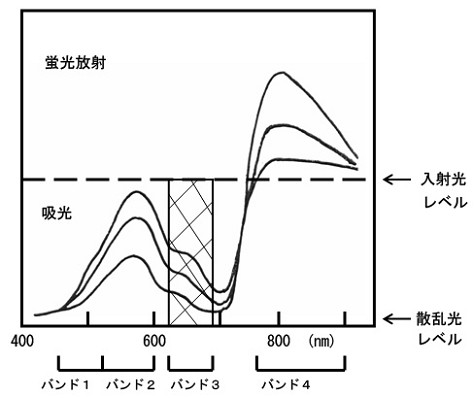

植物生理学的知識によれば、衛星のこれらのデータは可視光から近赤外光領域の分光学的知識を基にして設定されていると考えられる。バンド1と3はクロロフィルの吸収の激しい領域(ソーレー帯とαバンド)、バンド2はクロロフィルの吸光係数が低い領域、そして、バンド4はアクティブ・リモートセンシングにおいてクロロフィルの蛍光による放射が観測される領域である。衛星では検出器の感度が不足しているために、このようにクロロフィルの吸収帯の性質と光化学反応に伴う蛍光の発光帯によって分けて設定された幅が広いバンドデータが取得されている。本研究における衛星イメージは植物のクロロフィルの分光特性と共に太陽光に対する吸収率の高い水の吸収、及び吸収率が低い地面による反射という要素を加えて解釈されると考えられる(加藤正人編著2004)。これはリモートセンシングにおいて植生調査と言う目的で通常行われる一次的グランド・トゥルースの結果から導かれたイメージ解析法である。

しかし、衛星イメージデータと言うものは、本質的に他の非破壊的計測と同じ制約を受けている。すなわち、一つの現象が起きるためには複数の原因が様々な制御因子によって有機的にコントロールされた結果であり、それを計測している。したがって、そこからは植物生理学的な原因と結果との関連が掴みにくい上、データの解釈が一通りになりやすい性質を持っている。例えば、衛星イメージから「植物が生えているか生えていないかが分かる」と言う、フェノロジーに関わる単純すぎる答えに帰結することになる。室内測定の光合成の光化学反応研究を行ってきた研究者の意見では、その理由はバンドイメージについてはクロロフィルによる吸光量や光化学反応による蛍光量、量子収率等の定量的な計測結果と正確に付き合わせられた調査結果ではなく、波長別に太陽光の影(バンド4は影の影響が他のバンドよりかなり強い)の影響が考慮されていない、ましてや、バンドイメージのシグナル強度と生態学的指標であるクロロフィルを含む植物の葉の量(LAI)や光減衰との定量的関係や、植物の生長の結果であるバイオマスなどのパラメーターとの対応などを考察された例は殆ど見あたらない(文献の検索でヒットできない)。このような状況を脱却し、近年の解像度が向上し、波長分解能を上げることによって情報量と精度が飛躍的に向上した衛星イメージデータを有効に生態プロセス計測に応用することが本プログラムの目的である。

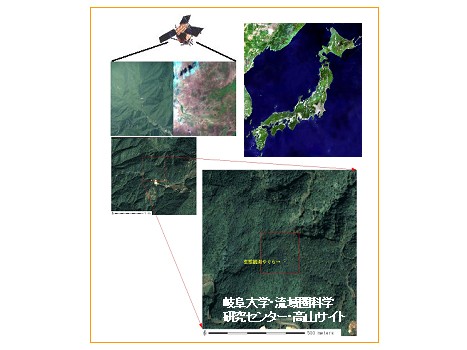

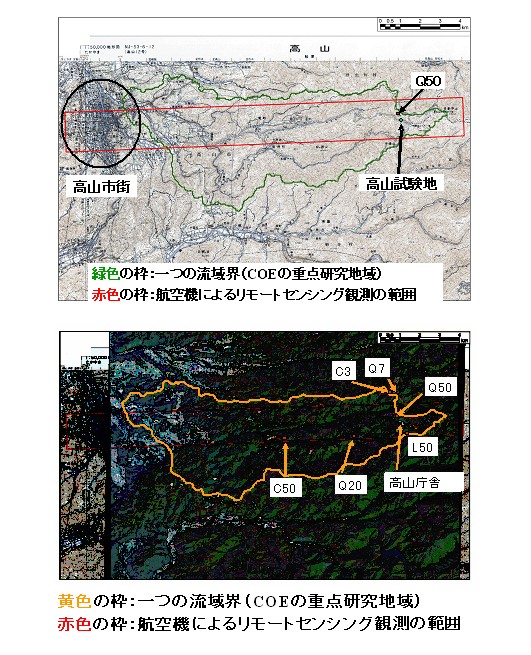

図2 生態系研究のための手法2(生態プロセス計測技術)

生態系研究の手法2は地上の生態プロセス計測である。

(左上) 高山精密生態計測サイトに設置された森林のCO2収支を計測するフラックスタワー遠望

(左下) 落葉広葉樹林に設置された生態プロセス計測のための櫓

(右上) 生態プロセス計測のための櫓における光合成計測状況

(右下) 高山精密生態計測サイトにおける炭素循環の模式図。

光合成によるCO2吸収、呼吸によるCO2放出、土壌呼吸によるCO2放出を計測し、炭素循環速度や収支の推定が行われる。 光合成と呼吸の差はバイオマスとして植物体に蓄積され、実態として捉えられる(計測される)炭素蓄積のインデックスとなる。

衛星イメージと地上の生態系研究のデータは同じ意味を持つことを期待された計測であると考えられて来たが、生態プロセス計測に適応した正確なグランド・トゥルースができなければ、「本質的に両者は全く関係ないと言う結論に達するか」、さもなければ「実際的には繋がりのない解釈を独立に提案するだけであると言う結論に達するか」を決定することさえもできない。

そこで、本衛星生態学研究では、地上において計測されるデータである植物生産量を示すバイオマス、植物のグリーンカバーの尺度であり、バイオマス生産の基礎となるLAI(葉面積指数)、そして、土壌有機物の分解速度の指標である土壌呼吸の変動など生態系の状況を表す定量的要因(パラメーター)(松英恵吾、加藤正人編著2004)と衛星イメージが示すシグナルの変動とを100m四方の計測領域で正確に対応させる研究にチャレンジする。これは、リモートセンシングの新しいグランド・トゥルースであると考えている。

以下に具体的にどのような事実を述べているかを例を挙げて説明する。

本研究の重点研究地域の一つが高山市岩井町に施設された岐阜大学高山試験地である。

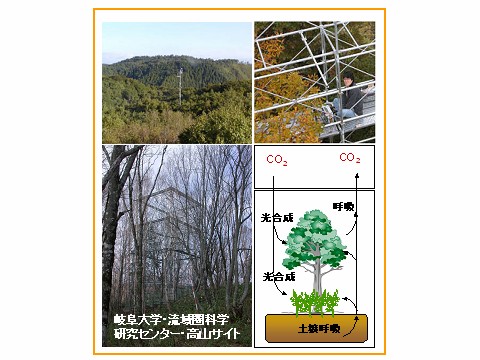

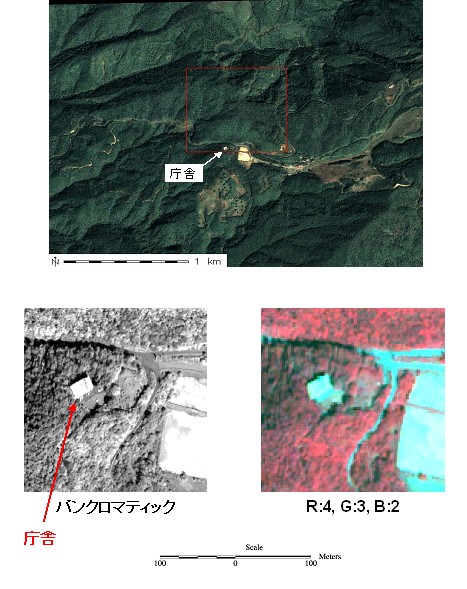

図3の上は高山試験地の位置を示す地図である。この場合は国土地理院の1/50,000の地図が用いられている(本ページの地図は1/4に縮小されているので1/200,000に相当する)。図3の下は本研究で使用するQuickBirdの非常に高い空間分解能の衛星イメージを重ねたものである。地図の中に太い線で囲った部分は、大八賀川、生井川及び滝川による一つの小規模な流域圏を構成している。流域圏の生態系が持つ意味は、後続の研究の中で報告していく課題であるが、ここでは高山試験地と、その極近傍にあるQ50(ミズナラ・ダケカバが優占する100m×100mの精密生態プロセス計測サイト)について、従来のリモートセンシングにおける衛星データの取り扱いと、本研究が意図するデータ解析の違いについて考察する。

高山試験地の庁舎上空のQuickBird画像について、教科書的な初歩的解説であるが話の筋として必要であろうと考えて、リモートセンシングにおける従来の衛星データの取り扱いを述べる。図4のイメージは、1/5,000の拡大率の写真に相当している。図3に比べて40倍拡大されたイメージであり、このように高分解能イメージを得られるのがIKONOSやQuickBirdなど高性能衛星の特徴である。

図3 高山市の地図(上)と衛星写真を載せたもの(下)

(上) 高山市付近の1/50,000地図(本ページの地図は縮小され、1/200,000に相当する)。衛星イメージの下に敷いた地図はベースマップと言われ、観測位置を特定するための目印(mark)の分布図である。markとしてはGPS受信機で得られた位置の情報、目立つ地上構造物(Land mark)を用いることができる。この程度の広域では、川、山など顕著な対象があり、衛星イメージから場所の見当が付くが、後に述べる狭小(一辺が100 m)な計測領域においては位置の決定は非常に重要な課題となる。

(下) 1/50,000の地図をベースマップとしたQuickBird衛星イメージのスーパーインポーズ。写真の中に記された記号は高山試験地に設置された地上の精密生態計測サイトを示す。

・C3:植林後3年目のスギ林

・C50:50年生のスギ林

・L50:50年生のカラマツ林

・Q7:7年生の落葉広葉樹林

・Q20:20年生の落葉広葉樹林

・Q50:50年生の落葉広葉樹林。後で述べる高山精密生態計測サイト。

パンクロマティックイメージ(図4左下)は空間分解能が非常に高く、太陽の全反射光を取り込んだ視覚イメージである。見えているものが多少異なる可能性を残すが、航空機による空中写真に当たると考えて良く、際だった物体、例えば、高山試験地の庁舎などは明確に認められるし、右のグラウンドも明確である。

R:4,G:3,B:2イメージ(図4右下)は、後の図5に示すバンドイメージ1~4の中のバンド2~バンド4を用いて模擬カラーを施したもので、植物量を表すイメージとされているものである。イメージの中で赤が強い部分は植物量が多いと解釈されている。これは、地上にある主要な物質(植物、水、土)が、太陽光を図6で示すようなパターンで反射するという地上分光計測の結果を基礎にして推定された結論である。

地上における分光反射率を基礎にしてイメージを解釈しようとする手法は、米国のリモートセンシングのパイオニアであるCampbellらによって精力的に行われた地上計測の結果を発展させた考え方である(Campbell 2002; 長谷川 1998; 加藤 2004)。異種類の生態系によって構成される「地上分布の変化」や季節及び環境変化にともなう「植生及び生態系変化」をモニターするための情報を得ようと言う衛星データの広域的(一辺100 kmに及ぶ計測領域)利用においては、上記の考え方は非常に良く事実を反映している。しかしながら、本研究が目標とする2000年以降の高性能近代衛星データを用いた一辺100 mにまで狭めた生態プロセス計測領域に有効に応用する上では少なからず問題を抱えていると考えられる。

その一つが、観測領域の一辺を1km程度にまで狭くすると、同種類の生態系の中だけで起こる変動を捉えることになる点である(重ねて述べるが、この範囲の中での現象の不均一性や変動を捉えられるようになってこそ、衛星生態学としての研究が成立する)。シグナルのダイナミックレンジの矮小化や観測範囲の狭小化によって局所的なシグナルの直線性と定量性が成立しなくなる可能性が生じる。そこで、現段階では、衛星データにおける植物量の評価と実地調査で得られた結果が地上の実状と合わなくなることが予測される。この点は定量性を重要視する生態プロセス研究としては避けて通れない問題点になる。その点について衛星イメージと地上で計測された森林の構造(樹高、樹種、LAI)や機能(光合成速度、有機物生産量、土壌呼吸量)のデータを厳密に対応させて、有効な指標を得ようと言うのが本研究の具体的な目標の一部分となる。

図4 高山試験地の庁舎上空のQuickBirdイメージ

(上) 高山庁舎周辺におけるQuickBirdの拡大イメージ。1/30,000地図に相当する。庁舎とグラウンドが鮮明に認められる。

(下左) 高山庁舎近傍を超拡大したパンクロマチックイメージ (400~900 nmの波長域のイメージ)。1/5,000地図に相当する。道端の標識塔や庁舎前面の柱が鮮明に認識されるほど分解能が良い。可視光の視覚イメージに近いが、700~900 nmは人間の目には見えず、そのためか、特徴的なのは樹木の影が鮮明に見えていることである。言い換えると影の強い写真である。塔の影から太陽の位置は、南南東30度と推定される。

(下右) 高山庁舎近傍を超拡大したフォルスカラーイメージ。バンド4;760~900 nmのイメージを赤、バンド3;630~690 nmのイメージを緑、バンド2;520~600 nmのイメージを青に割り当てた疑似カラーイメージ。植物量を示すとされている。

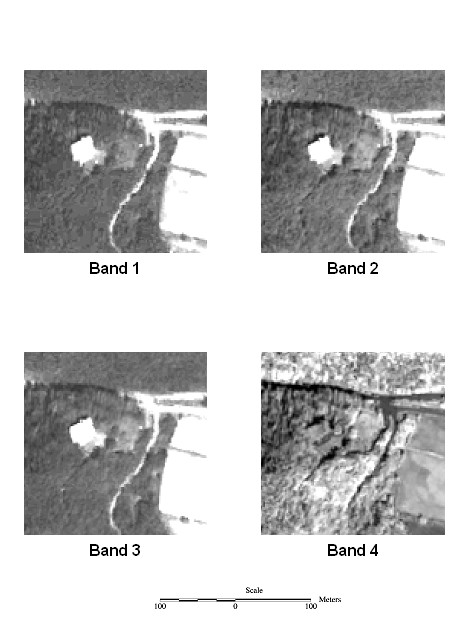

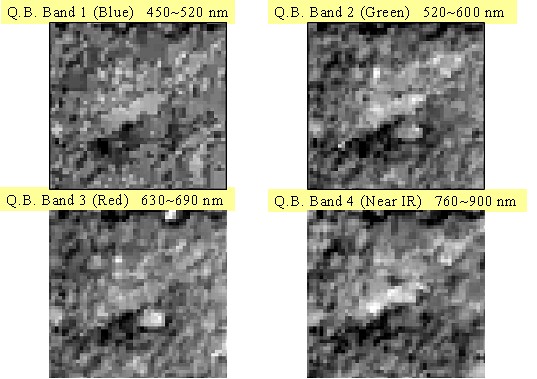

図5 高山試験地の庁舎上空におけるQuickBirdのバンドイメージ

(バンド1) 450~520 nm(青色から緑色にわたる波長帯)

植物による吸収が非常に強い波長域である。他に土の吸収がある。

(バンド2) 520~600 nm(緑色から黄色にわたる波長帯)

植物による吸収が弱い部分で、そのために植物は緑色に見える。

(バンド3) 630~690 nm(赤色の波長帯)植物による吸収が強い波長域である。

(バンド4) 760~900 nm(近赤外の波長帯)植物による吸収が弱い波長域である。特に水による吸収には注意が必要である。また、乱反射が少なく影の影響も大きく出る。

以上の記述は室内における植物葉、土、水の分光スペクトル計測からの推定である。図6の太陽光線の反射率から得られる結果と合致する。

図6 衛星の観測バンドと太陽光線の反射率の関係

地上の主要物体(土、植物、及び水)による太陽光の反射率と衛星の観測バンドの関係を示している。バンドフィルターを備えた分光反射計による地上のグランド・トゥルースの結果による(長谷川均、リモートセンシングデータ解析の基礎より引用)。

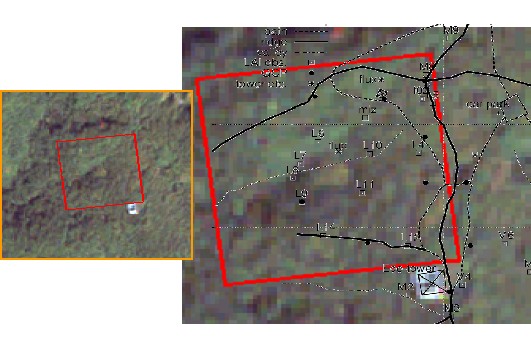

図7 高山精密生態計測サイトのQuickBirdイメージ(左)と地上の構造物、地形、及び小道を重ねた拡大イメージ(右)

(左) 1/3,000程度の地図に相当する。

(右) 1/1,500程度の地図に相当する。衛星イメージとしては限界分解能である。

フィールドで採取した手書きの地図をベースマップとしてスーパーインポーズしてある。衛星データから住宅地図レベルの地理情報(Geographic information)を得ることが本研究の目的である。イメージの明るい部分は地形的な特徴の影響を受けていると考えられる。

さて、本題の衛星生態プロセス研究における具体的方法を述べる。

図7左は高山Q50生態計測サイトのQuickBirdによる視覚イメージである。この衛星のイメージは広域の画像とは異なって一面森又森である。すなわち、通常の画像が目的としている地上の物体の識別には意味がないように見えるイメージ(色の凸凹を表すパネル)である。僅かに、森の木々の濃さが異なるのにしたがって、イメージに濃淡が着いているだけである。図7右はそれに対応するQ50精密生態プロセス計測サイトの地上調査で描いた地図を重ね合わせたものである。空中写真に慣れた人間の目には地上の状態を知っていれば、この衛星イメージからでも地図に描いた峰の部分や地上の小道を識別することが可能であるらしい。しかし、高山精密生態プロセス計測サイトQ50は、衛星イメージ上に示した一辺が100 m四方のコドラート内に、一辺10 mの枠を作り計測ポイントとしているが、図で分かるように衛星のイメージからは地上の状況を判断することは難しく、殆ど視覚的な情報を得ることは不可能であると考えられる。

衛星のイメージに重ねられた手書きの地図は地上の状態を描写するために用いられるものでベースマップ(国土地理院の研究者などと話をする時は良く使う言葉であり、意味は観測されたイメージ、もしくは、空中写真に位置のマークを与えるためのシグナルを発信する拠点の分布地図、時には顕著な物体をマークとして用いるのでLand mark-mapとも言う。英文としては個々の研究者の造語である。リモートセンシングでは使わないと言うことであるが、結果の摺り合わせの段階で再考する)と呼ばれる。視覚イメージの分解能がもっと高ければ、あるいは、広域を対象とすれば視覚イメージにおける顕著な物体(Land mark)を目標として用いることが可能である。しかし、ここでは衛星の視覚イメージをバンドイメージのベースマップとして用いることは困難であり、地上で行った測量地図(測量基準からの測量)、もしくは複数のGPS受信塔を利用し、且つ顕著な地上物体を構築して位置を確認し、衛星イメージに重ねて一辺100 mの計測領域に対して1%(1 m前後)程度の誤差で正確な位置決めを行うことが不可欠である。

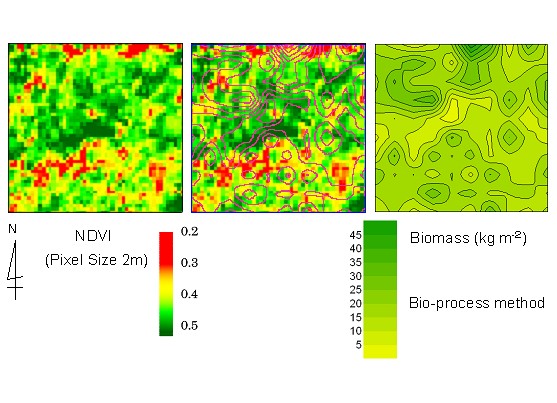

図8はQuickBirdのバンドイメージである。分解能は2 mであり、一辺100 mからなる生態プロセス計測領域の植生変動の様子を良く伝えている。ここではバンド3とバンド4から計算されるNDVI(植生指数)イメージを用いて本研究で行おうとしている研究のポイントについて説明する。

図8 高山精密生態計測サイトのQuickBirdのバンドイメージ

生態プロセス計測に対応する生態学的指標を取り出すための元となるバンドイメージ。バンド1~4は、図5と同様であり、PIXEL分解能は2.5 mである。一辺が100 mの狭小地域内の変化を明確に捉えている。これらのバンドイメージを組み合わせて、必要な情報を得る。例えば、R:3,G:2,B:1の組合せでは視覚イメージに近いイメージが得られる。R:4,G:3,B:2は前出(図4)のイメージで、植生が赤色に示される。また、R:3,G:4,B:2 では植生が緑色に示される。本研究では、先ずこれらの組合せと図9に示すNDVIインデックスを使用して、解析を進める予定である。

これだけの高分解能に達すると観測領域に同種、もしくは、一生態系しか含まれなくなり、異種生態系が構成するテクスチャー(織り地のような組織構成)の変動や環境変化に関する情報が存在しない。それでもなお、衛星イメージはシグナルの有効な変動を示している(明瞭なコントラストが認められる)。従って、狭い範囲(一辺100 m、都市の家屋で十数軒の範囲位の距離)の土地利用や生活環境に関する情報を抽出することが出来るのではないかと言う期待が生まれる。ここで問題となるのが、実際には従来の解析方法で解析された結果は、狭域な一生態系内においてはシグナルの強度変動のレンジが狭すぎて実状を反映できない場合があり、それらのイメージデータ解析方法がそのまま高分解能衛星データに応用できない可能性が高いと言う事実である。例えば、森林と草地を区別するときはシグナル強度の変化は著しいが、同種類の樹種で構成される森林の内ではシグナル強度の変動は非常に小さくなる。そのために検出器のベースラインの揺動、入射太陽光の揺らぎ、湿度、風などシグナルに影響を持つ外乱の評価に対する姿勢を明確にすることが必要である(あらゆるスケールの非破壊計測において、計測範囲を狭くした時にこの点は検出器と検出方法に対する最も基礎的検討項目である)。

実例を示す。NDVIイメージは植生指数イメージと言われ、地上の生態計測においてはLAIやバイオマス量が対応すると期待される指標である。そこで、高山計測サイトで計測されたバイオマスの変動マップをNDVIイメージに重ねたのが図9である。一見良く対応するイメージが得られたように見える。しかし、問題は残っている。バイオマス量の少ない位置のNDVIインデックスが大きく、衛星リモートセンシングのNDVIイメージは、地上計測のバイオマスマップとの間にスケールの逆転を起こしている。植物が多くバイオマスの値が高い位置はNDVIも高いと期待されたが、反対の結果を示した。何故であるか、現在は原因が不明である。無理に理由を考えると、計測範囲が非常に狭くなり周辺からの浸入する光の散乱の影響が単純化されたために局所的な物体による太陽光の反射率の関係が変化したこと、植物の生理反応、クロロフィル量と吸光度の関係や光化学反応による蛍光放出の評価など研究室レベルでのみ検出できていた生理的現象が無視できなくなった結果ではないかと推定される。例えば、NDVIは以下の式

NDVI = {(NIR - R)/(NIR + R)}^0.5 ;R バンド3、NIR バンド4

で計算されるとされているが、研究室レベルの生葉に対する分光計測結果によると、図10のようにバンド3とバンド4の全光量における吸収光量(アミガケ部分)と反射光量(白抜き部分)の比となっている。生理学的研究から見て疑問に思えるのは、自然状態の生葉では、バンド3においてはクロロフィル含量と吸光率は指数的関係にある。従って、吸光率とクロロフィル量は直線的関係にない上にクロロフィル量の変化に対して吸光率の変化は小さい。疑問は何故吸光率変化が大きいバンド2を選択せず、バンド3を選択したか、また何故バンド1とバンド2を無視したかということである。さらに、何故吸光率と直線の関係とならない(吸光率/反射率)を選んでいるのかは、それ相当な理由があるのであろうが、生理学的な理由は見当たらない。以上のように、衛星データの解析手法は光化学反応系の生理研究者には殆ど目の子と見えるところがある(稲田勝美編著1984)。

その他に、バンド4の反射光にはバンド1~3に強い入射光が存在する時は光化学反応に伴うクロロフィルの蛍光を含まれていることがアクティブ・リモートセンシングの計測結果において得られている(高橋ら 1994)。バンド4においては、クロロフィルによる吸収は全く存在しないので、蛍光がクロロフィルによって再吸収を受けることがない。従って、蛍光の強さはクロロフィル量に比例し、研究室レベルの計測ではかなりの強度になると予想されるが、NDVIの理論にはクロロフィルの蛍光に関する評価は認められない。

TVI、PVI(Perpendicular Vegetation Index)、GVI(Green Vegetation Index)、及びパターン展開係数(松英恵吾、加藤正人編著2004)についても、用いられている植生や土壌のスペクトル情報は“標準的なもの”との説明にとどまっており、生理学者を納得させる説明は存在しない。生理学者は「おそらく、全くの経験的な解析方法によっていると考えられる」という意見を述べている。

このように、衛星データの意味するところには植物生態学の基礎である植物生理学的研究の知識では理解が難しい部分があり、どのように整合性を合わせるかということは、今後、生態プロセス研究に衛星データを応用する上で非常に重要な問題となるものと考えられる。

図9 バイオマス計測結果とNDVIイメージの重ね合わせ

高山精密生態計測サイト(Q50)における衛星生態学の目標とする解析方法。

(左) NDVIイメージ:衛星バンドイメージの内バンド3(R)とバンド4(NIR)から次式で演算されたイメージ

(右) Biomassマップ:地上で計測されたBiomassの計測値より求めたコントゥアー・マップ。Biomass計測は樹木の胸高直径と樹重の相対成長関係を基に求められた。

(中央) コンポジット・マップ:NDVIイメージとBiomassマップを重ね合わせたイメージである。

両者は比較的良く合致していることが分かる。しかし、精査するとスケールが逆であるところが存在し、今後解決しなければならない問題点の一つである。

さらに、図7に示した地上のベースマップを重ねる必要があるが、作業は途中である。GPSによる正確な地上測量による試験地マップの作成が必要であり、且つ、写角及び位置を補正した衛星イメージと正確に位置を対応させる作業に現時点では多少の問題が残っている。

図10 植物葉のスペクトル解析より推定される生葉における太陽光の吸収率と光化学反応にともなう蛍光放射の関係

400~750 nmの吸収は積分球による分光計測に基づく(Inada, 1985)結果である。750~900 nmの蛍光の放射は400~650 nmの励起光を用いたアクティブ・リモートセンシング研究(高橋ら 1994)の結果を基に推定したものである。

地上計測においてその意味が確立されている森林のバイオマス量や植物の繁茂状況を示すLAIなど生態学的計測結果と衛星イメージデータのコントラストを直裁的に比較対応させ、不確定な要素を排除し100m四方の計測範囲内の生態学的要因の変動を解析するために適した衛星データの取り扱いを明らかにすることは、本研究における重要な意義である。言い換えれば、植物生理学的あるいは生物学的な根拠に基づく解析手法やインデックスの提案は、衛星リモートセンシング観測に普遍的な説明能力を与えることになり、真の遠隔観測を実現させることとなる。これまで築かれてきたリモートセンシング観測および解析技術手法に対して新たに生物学的な説明を施したり、新たな視点を加えることにより、解析手法は飛躍的に進化することが期待される。

実際の応用において進む方向を本研究とは多少異にしていると考えられるが、森林データ解析という点について優れた宇都宮大学の松英恵吾博士という先駆者がおり、優れた先達として、彼の業績は非常に助けになるものと考えている。

4)何をどのように解決するか?

地上における生態プロセス計測が可能な範囲は狭い。一方、衛星の観測範囲を考えると、従来の衛星(観測幅100~1,000 km)は、最少の画像データ採取範囲を10 km程度に設定していたように考えられる。分解能が約20倍向上した最新の衛星であるIKONOSやQuickBirdのバンドデータでも観測幅は15 km程度をスキャンする。データの分解能を基に考察すると、画像としての質の確保(1024PIXEL/20 cm画面程度;100万画素程度が必要)を考慮する解析に使用できる質のデータの出力は、600 m以上を最少単位と考えられる。従って、生態プロセスの計測領域スケールの上限(一辺100 m)は、衛星データの計測領域(出力)スケールの下限を下回り、生態プロセス計測と対応させるための解析においては衛星データから画像としての質を無視してトリミングして使用することになる。このような場合は、空中写真においても地上のリモートセンシングにおいても、先ず地上データ(衛星から見た測定対象)と衛星データ(衛星の測定画面)の正確な計測位置の合致が出来るか否かと言うことが研究を成立させるか否かという問題の鍵を握ると考えて良い。

次に、生態プロセス計測側からは計測領域を広げるに際して、森林については林学的計測技術、特にビターリッヒの定角調査法(松英恵吾、2004)の助けを借りて生態プロセス研究の計測領域の拡大を計ることが可能ではないかと考えている。

また、計測の分解能がオーバーラップしないとすれば計算による変換をかけなければならないが、「変換のための演算が必要か、それが可能か」ということは、直接的に分解能をオーバーラップ出来るかどうかと言う問題が解決した後に考察する問題としておく。

現在は、衛星による計測データの解析可能なイメージの下限(64または128PIXEL程度のイメージ)が、地上計測データの上限(一辺100 m程度の計測データ)とオーバーラップできるという不確定な期待の上で解析を進める。上手くスケールが合えば、何らかの形で衛星データと地上の生態計測インデックス (LAI、バイオマス、土壌呼吸、光合成量など)の持つ意味の間の相関を見つける作業に進むことが可能である。そして、衛星データの中に幾つかの生態系インデックスを表す何らかの(経験的なものを含む)プローブ(パラメーター、メルクマール、もしくは、指標)を見つけることが出来れば地域毎の生態系を結合することは可能であると考えている。しかし、そのためには未だ乗り越えなければならないと思われる問題がある。例えば、研究室における植物葉の分光計測や植物の生理学及び生態学における基本的性質が衛星シグナルにどのように反映されるかという問題を再考察しなければならない。

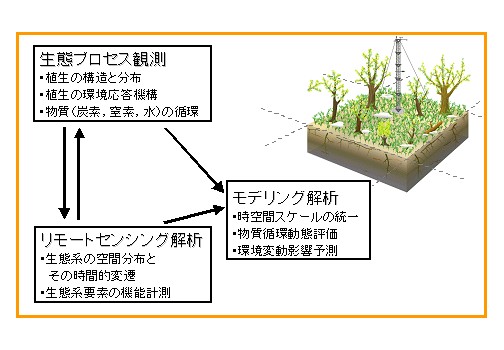

上で説明した研究の概念は図11のように描くことができると考えられる。

衛星生態プロセス研究に必要なデータソースは、衛星イメージデータと地上生態計測データの二種類である(図1、図2)。図11には、リモートセンシング解析と生態プロセス観測と表現してある。

衛星イメージデータは比較的広域を対象として計測されたものである(視覚画像として使用に耐えられるのはQuickBirdのパンクロマティック画像で1/3,000?5,000程度までである。空中写真については1/1,000まで国土地理院は保証している)。また、データの持つ植物生理学的意味は不明である(近赤外光にはクロロフィルの吸収がないが、衛星データでは近赤外光を植生と結びつけて使用している。近赤外光の反射率は植物の細胞壁量を反映すると説明されることがあるが、解剖生理学的な検証が与えられるべきである)。

生態プロセス計測データは多大な測定労働を必要とするために非常に狭小域しか計測できない(地図にすると1/500程度の地図となる)。しかしながら、プロセスデータは植生構造(樹種の分布や密度)、植生の環境応答機構(光合成、呼吸速度や植生遷移)、及び物質循環(炭素、窒素、水)の実在的な定量性と植物生理学的な定性的意味を持つ。

図11 衛星生態プロセス研究のフレームワーク

衛星生態プロセス研究は3種類の学問分野の境界領域におけるコンポジット研究である。

① リモートセンシング解析: IKONOS、QuickBirdで得られた超高性能衛星イメージを従来のリモートセンシング解析技術及びその発展形を用いて解析する。この解析の特徴は生態系の分布とその時間的変遷、各々の生態系要素の機能変化の計測を可能とするところにある。

② 生態プロセス観測: 確立された生態学的計測手法を用いて地上における生態学的インデックスの変動を解析する。この解析の特徴はバイオマスの蓄積や植物の生産量に寄与する樹木のLAIや光合成、さらに、有機物の分解の指標となる土壌呼吸量などの定量的パラメーターが得られることである。

第一段階としては、①と②の直接的な対応関係の解析をする。高山精密生態計測サイトにおける試行研究は図9に示した。第二段階は下に述べる手法が関与する。

③ モデリング解析: 既に衛星データを基にした地上におけるCO2循環をシミュレートするための物質循環動態評価モデル、地表気象を追跡するための環境変動影響予測モデルなどは存在するが、比較的広域を対象とし、顕著な現象の解析に止まっていることが多い。

他方、地上計測においては異なる生態系計測手法の間を繋ぐための植生成長モデル、樹形調査のためのモデル等が存在する。しかし、これらは葉内構造、単葉、単木、狭小植生域のモデルを主体としており、異なる時空間で計測された結果の間を繋ぎにくいという問題がある。

これらの問題に取り組むため、研究の第二段階に来るのは、衛星イメージ解析で得られる生態系機能のインデックスと地上生態計測で得られるパラメーターの対応を明確に定量化するためのモデル開発である。

研究の第三段階は、異空間、異時間、異計測スケールで得られた地上計測データと衛星イメージより得られた数種類の特定インデックス(プローブ)との間の関係を明らかにし、結合することである。

以下は図12に続く。

このように、両者の特長は両極端であると同時に本質的に同じ植生を対象としているという意味において相補う性質を有している。生態プロセス観測は、狭小域に限られているが実在的である。対する衛星イメージデータは、異種生態系の地表における分布とその時間変遷、及び推定ではあっても生態系の持つ固有の機能(グリーンカバーの変化や都市化の進行)の変動と、その結果がもたらす気候変化等のデータを提供できる。この二つの極端に性格が異なるデータの間の対応を明確に付けようということが本プログラムの目的の一つである。

従来の衛星リモートセンシング解析では、植物量やグリーンカバーなどとの対応を目指す研究は行われてきたが、光合成能やLAIなどの植物生産量とそれを構成するための生理学的な要因を意識して結びつけた研究例は存在しない。そこで、先ず衛星データと明確に対応する生態プロセス計測におけるパラメーターもしくはインデックス(バイオマス、LAI、土壌呼吸、光合成によるCO2吸収量など)を探索する。そして、衛星データを生態プロセス計測に結びつけるプローブ(プローブの意味は、使用者の意図を明確に内包したパラメーター又はインデックス)を明確にした上で、高山試験地の研究を次の段階へと進める予定である。

図3下(高山市街地図に衛星写真を乗せたもの)に新たに森林の地上精密生態プロセス計測サイト(C3、C50; L50; Q7、Q20、Q50の記号で記入されている)を設置した。これらは大八賀川流域界の森林生態系の計測サイトであるが、位置、地形、樹種を異にしている。樹種と光合成活性やバイオマス生産速度との関係、樹種と炭素固定量との関係というような、これらのサイトの生態学的及び生理生態学的特徴が衛星イメージにどのように反映されるかという問題を解析する。

さて、衛星イメージデータと地上生態プロセスデータを結合する上で直裁的な結合が不可能である可能性は誰にでも予測できることである。従って、両者を結合するために、既存の知識を基に仮説を立てモデル計算がどのように有効であるかという検討をする必要がある。それが図11におけるモデリング解析である。時間、及び、空間スケールの統一のための拡大・縮小においてモデルの介在は避けられない手順であろう。また、物質循環研究においては衛星シグナルからの地上計測に対応する新しいプローブの抽出法(MEM、重相関法、輪郭強調)やシグナルの直線性の検証という解析技術上の問題解決は重要な課題である。さらに、有機的な時間及び空間スケールが異なる生態系の相互作用を解析するためには新たなモデルが必要であると同時に生態系変動の将来予測のモデル化が必要であろうと考えられる。

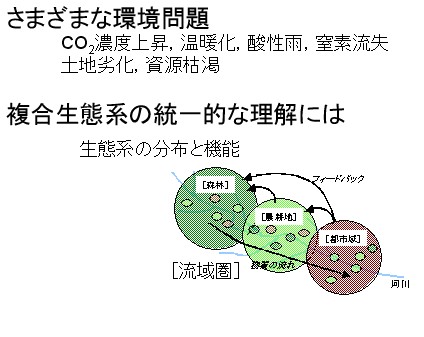

図12 衛星生態プロセス研究の統一的概念

ここにおいては、100 m2の生態系の計測結果を繋いで1 km2のスケールに、さらに、広域へと広げなければならない。この過程で異なる種類の生態系を結合する問題がでる。例えば、森林、農地、及び都市域の衛星写真における特徴を明確にしなければならない。そのために、それぞれの生態系に共通するインデックスの探索をすることになる。予想としては、各々がかなりかけ離れた性質を持った独立した系を構成しているであろうと考えられる。従って、各々を結合するために、物質循環のメディアとなる大気の流れと循環を、さらにその循環を誘導しコントロールする地温や気温、日射の変化などを加えた数km2以内の地域微気象変化のモデルの確立が不可欠になるであろう。生態系機能を記述、解析、評価するためのモデルは、異なる生態系タイプ(森林、草地、農耕地など)にも対応できるものが望ましい。これらの出力値をタワーフラックスデータと照合することによりモデル解析の精度のみならず衛星観測値の信頼性の検証を行う。

高山市東部の河川を中心とした流域圏において生態プロセス研究の解決すべき問題は、異なる位置と異なる樹種を持ち、異なる地上計測領域スケール(空間的のみならず時間的)のデータ間を定量的に結合することである。次の段階では、前の段階を解決して決定された、衛星データの中の地上の生態系計測パラメーターもしくはインデックスと対応するシグナル(プローブ)を利用して、図12に描かれるような地上における異なる計測スケール(空間的スケールと同様に時間的スケール)を持つ異種の生態系データ間を定量的に結合させることを目指すことになる。

5)上の項目を説明するために具体的にどのような試行をするか?

上記の方針のもと、初年目の試行研究は、高山生態系計測サイトにおけるバイオマス、LAI及び土壌呼吸データとQuickBirdの衛星データの間の対応を行う。既に高山生態計測サイトにおけるデータを用いて試行研究が始まっている。内容については本プロジェクトの報告書において述べる。今後、試行研究として岐阜大学構内流域圏科学研究センター周辺の1kmにある構造物、森林、農地、流域と衛星データの対応を計る予定である。それらの中で明確になったこと、新たに問題になったことをフィードバックしながら具体的に他の地上生態計測データと衛星イメージを対応させて生態プロセス研究における新しい視点を拓く予定である。

以上

参考文献